推开殡仪馆存放室的门时,金属柜的凉意先裹住指尖,可当我触到那只胡桃木骨灰盒的瞬间,掌心忽然泛起热——盒身还留着去年冬天我给奶奶擦的核桃油味道,像她总塞给我的热乎烤红薯,皮儿焦焦的,内里软得能化进心里。处理骨灰盒从不是"丢掉一个容器",而是和她的最后一次"温柔对话",每一步都要慢,慢到能接住那些快要溢出来的回忆。

取骨灰盒的第一步,我用奶奶的蓝布围裙裹住了它。围裙是她生前炒菜时总系的,右下角还有块油星子,是去年我回家时她做红烧肉,油花蹦到上面的。裹的时候我想起她总说"围裙要系紧,不然油溅到衣服上难洗",于是像她以前教我的那样,把绳结打了个小蝴蝶结——这样盒子就不是冷冰冰的木疙瘩,而是裹着她的温度,像她又抱了我一次。有位做殡葬礼仪的朋友说,很多家属会用逝者生前的衣物裹骨灰盒,比如爸爸的钓鱼衫、妈妈的针织围巾,"衣服上有他们的生活气,比任何包装纸都'好看'。"

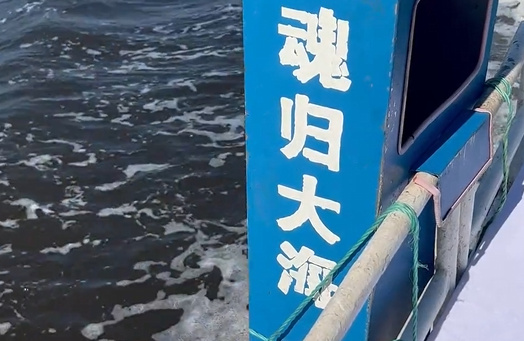

从盒子到海的过渡,要像拆一份小心包好的礼物。我提前买了奶奶最爱的百合,把花瓣剥下来铺在木盘里,再用她以前舀米的木勺(勺柄上还有她刻的"省着点"),把骨灰轻轻舀进细纱袋。纱袋是用妈妈的丝巾改的,淡紫色的,妈妈生前总说"这颜色像清晨的牵牛花"。骨灰混着百合花瓣倒进海里的瞬间,我听见风里有沙沙声——像奶奶在阳台晾衣服时,围裙角蹭过晾衣绳的声音。旁边的司仪没催,只是递过来一杯温热的姜茶,说"慢点儿,让她再看看海边的太阳"。

骨灰盒剩下的部分,我没舍得丢。找木工师傅把盒盖锯成了书签,刻上奶奶常说的"饭要趁热吃",现在夹在我每天带的笔记本里,翻书时总能摸到那道浅浅的刻痕,像她的手指在我手背轻轻点一下。盒身被做成了小花盆,我种了她最爱的太阳花,放在阳台的窗台上。昨天清晨花开了,橙红色的花瓣朝着太阳,像她坐在藤椅上笑的样子——原来盒子不用"处理",可以变成"另一种存在",变成日常里的小念想,变成"她还在"的证据。

最后撒骨灰的时刻,我们选了奶奶生前喜欢的清晨。海边的风裹着咸咸的湿气,像她煮的海鲜面的味道。我蹲在礁石上,把装着骨灰和花瓣的纱袋解开,慢慢倾斜——不是一下子倒进去,而是让骨灰顺着风,一点一点飘向海里。妹妹忽然掏出奶奶的老花镜,放在礁石上,说"奶奶以前总说海边的字看不清,现在让她戴着眼镜看海"。我们没有哭,而是对着海说了好多话:"奶奶,你种的太阳花今天开了""奶奶,我学会做红烧肉了,油星子没溅到衣服上""奶奶,下次我带甜豆浆来,你要喝热的"。风把这些话吹向海里,海水泛起小小的涟漪,像她在点头说"好"。

海葬的"好看"从不是摆多少鲜花、用多贵的道具,而是把每一个细节都刻上逝者的名字。处理骨灰盒的过程,是把思念变成具体的动作:用她的围裙裹盒子,用她的木勺舀骨灰,把她的盒子变成装太阳花的盆——这些动作不是"形式",是"我们还记得"。当最后一缕骨灰顺着花瓣落入海里时,我忽然明白,所谓"好看的告别",不过是"让她的离开,像她生前那样温柔"。风里有百合的香,海里有太阳花的影,而我口袋里的书签,还留着核桃油的味道——她没有走,只是换了种方式,住在风里、花里、每一个我想起她的瞬间里。