清晨的风裹着咸湿水汽钻进衣领时,我正蹲在青岛八大关的海边,看邻居周阿姨把玻璃罐倾斜——米白色的骨灰随着海浪卷成细沙,眨眼间就和海水融成一片。她摸出桂花糕掰碎撒在水面:“你爸生前最馋这个,以前总说退休要去海边住,现在倒好,直接住进海里了。

上周我问她:“海葬会不会让你觉得少了点什么?”她擦了擦眼角却笑:“以前清明我总怕烧纸不够,怕他冷,现在风一吹,我就觉得是他在摸我头发。昨天孙女指着浪花喊‘爷爷在翻跟头’,你说这是不是比墓碑上的照片更活?”

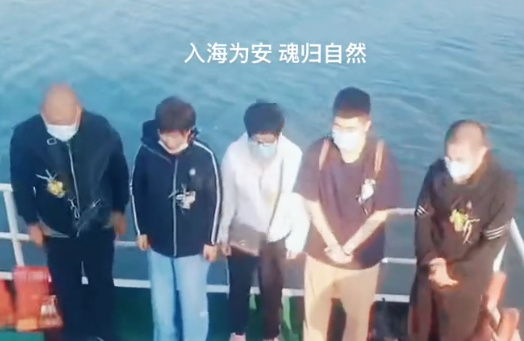

去年我妈走的时候,我也纠结过——传统墓地要选方位看风水,可她生前最爱的就是夏天去烟台看海,总说“等我走了撒去海里,省得你们跑老远”。直到我蹲在海边解开丝绸袋,看着骨灰被海浪卷走,忽然想起她教我扎辫子的样子:她的手很巧,编着麻花辫会说“你小时候差点被浪卷走,还是我捞回来的”。那天风很大,耳后一热像她捂我耳朵的温度——原来最疼你的人,从不会因形式消失,会变成风里的桂花香,变成浪打礁石的声音,变成吃到某样食物时忽然涌上来的“妈以前也爱做这个”。

身边朋友总问“海葬对儿女影响大吗”,其实哪是“大不大”,是把“失去”换成更温柔的样子。以前我觉得墓碑是“根”,现在才懂真正的根是骨血里的细节:妈妈总把冰箱塞得满满,会把我毛衣领口翻过来缝,临终前说“别难过,我去海边等你”。昨天带女儿去海边,她捡贝壳递来:“给外婆,她在海里缺小镜子。”我接过贝壳,纹路像极了妈妈手掌的茧。风把女儿帽子吹进海,她蹦跳着追:“外婆帮我捡帽子啦!”我站在原地笑,看见海平面上的红日像极了妈妈煮的糖心蛋。

周阿姨说:“以前怕他孤单,现在觉得他热闹得很——每天有海浪说话,有渔船唱歌,还有我每周带的桂花糕,比墓地里的冷石头强多了。”傍晚我们坐在长椅上,看夕阳把海水染成橘红,她翻出旧照片:老伴儿穿着洗得发白的衬衫,两人笑得眼睛眯成缝。“你看,他那时候多胖,现在瘦成了海水。”她声音里带着笑,风把白发吹起来,我忽然觉得海葬不是结束,是把两个人的故事写进更广阔的诗里。

风又吹来时,我闻到周阿姨身上的桂花膏味儿——那是她老伴儿最爱的味道。远处海浪拍着礁石,像有人在说:“我在这儿呢,别害怕。”