当亲人的呼吸突然停在某个清晨,或是疾病终于带走了熟悉的温度,剩下的人往往站在混乱里,连“下一步该做什么”都问不出口。处理后事从来不是冷冰冰的流程,而是带着牵挂把“最后一件事”做好——每一步都藏着对亲人的温柔。

先确认生命状态,是给悲伤留的缓冲。如果亲人是在医院去世,医生会第一时间出具《医学死亡证明》,这张纸是后续所有手续的“钥匙”,一定要妥善收好。如果是在家中或户外突发意外,先拨打120让专业人员确认生命体征——这不是形式,而是帮你慢慢接受“真的结束了”的实感。确认后,联系当地派出所备案,他们会指导你下一步怎么做。别着急赶时间,哪怕多坐五分钟,握着亲人的手说句话,也是允许的。

安置遗体,是最后的温柔告别。如果亲人在医院,太平间会暂时存放遗体,你可以慢慢联系殡仪馆。选殡仪馆不用慌,优先找有资质、口碑好的——比如问问身边长辈,或是查当地民政部门的推荐名单,避免被“高价套餐”套路。殡仪馆的工作人员会帮忙打理遗体,如果你想让亲人穿一次喜欢的衣服,提前准备好柔软的棉质衣物,他们会小心帮亲人换上。有些地方有“守灵”的习俗,其实就是多陪亲人一会儿,哪怕只是放一首他爱听的歌,摆一盆他养的花,都是最后的温柔。

手续和证明,把“麻烦”变成“安心”。死亡证明是核心,接下来要办的是户口注销——带着死亡证明和户口本,去户籍所在地的派出所,工作人员会把亲人的户口从户口本上划掉,虽然这一步很疼,但也是让他“正式”回到记忆里。然后是社保结算,带着死亡证明、身份证和社保卡,去社保局办理丧葬费和抚恤金。钱不多,但这是亲人用一辈子的社保攒下的,就当是他留给你的最后一份“礼物”。如果亲人有银行存款,需要带死亡证明、亲属关系证明去银行办理支取,虽然过程有点繁琐,但办好的那一刻,会觉得“我把他的东西收好了”。

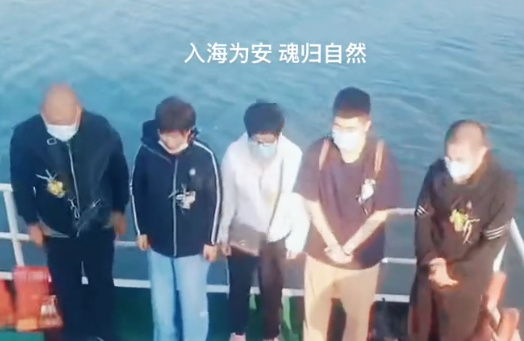

葬礼,用自己的方式说“再见”。没有“必须”的形式,只要符合当地规定就行。如果奶奶生前喜欢养花,可以把骨灰撒在她种的月季花丛下;如果爸爸爱钓鱼,选海葬让他“回到喜欢的水里”;如果不想办热闹的葬礼,就叫上几个亲近的人,一起吃顿他爱吃的饭,聊聊他的趣事——葬礼的意义从来不是“给别人看”,而是“让自己安心”。别勉强自己哭出声,也别硬撑着招待客人,哪怕只是静静地坐一会儿,跟他说“我会好好的”,就够了。

处理后事的过程,其实是慢慢把亲人的温度“收进心里”的过程。那些需要签字的表格,那些要跑的部门,那些跟陌生人的沟通,都是在帮你一点点接受:他走了,但他的痕迹还在——在你抽屉里的死亡证明上,在他留下的毛衣里,在每一个闻到桂花香就想起他的瞬间里。不用急着“快点做完”,慢慢来,每一步都带着爱,就是对亲人最好的告别。