清晨的海边风裹着咸湿味钻进衣领,我攥着母亲的藏青围巾,绒线已经起球了,是她去年冬天坐在沙发上织的,当时她眯着眼睛穿针,说我总穿得薄,风一吹就打喷嚏。潮水漫过脚腕,凉丝丝的,像极了母亲从前摸我额头的温度——她总说"你这孩子,体温怎么总跟海水似的"。

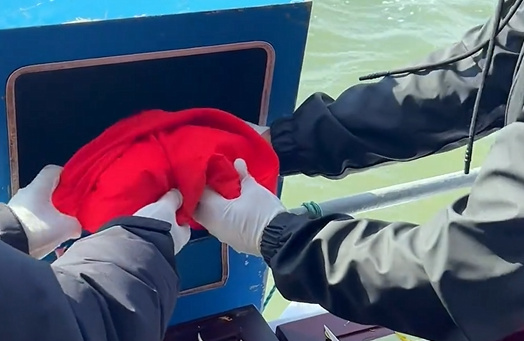

三个月前的清晨也是这样的风,我们把母亲的骨灰和着她最爱的桅子花瓣撒进海里。妹妹哭着拽我的袖子,说"连个墓碑都没有,以后想妈了去哪找"。我没说话,看着花瓣打着旋儿漂向远处,突然想起母亲生前坐在阳台藤椅上的样子:她端着青瓷杯,茶烟绕着鬓角的白发,说"我最怕挤,死后要去宽宽敞敞的地方,最好能听见浪声"。那时候我以为她在说笑话,直到花瓣没入海面的瞬间才懂——她选的不是"没有归处",是把自己还给了最爱的自由。

从那以后,母亲的影响像潮水一样漫进生活的每道缝隙。早上熬粥时,我会不自觉放两颗红枣——那是母亲的习惯,说"粥要甜,日子才暖";逛超市走到蜜饯区,手会本能地伸向桂花糕的罐子,拿到半空又缩回——母亲爱啃这个,以前每次买回家,她都会坐在餐桌前慢慢剥包装纸,糖霜沾在嘴角,像个偷吃东西的孩子;甚至下雨的时候,我会盯着手机愣神——以前母亲总会在第一滴雨落下时打电话,声音裹着湿气:"傻丫头,带伞没?别淋着"。现在手机安安静静的,我才想起,提醒我的人,已经变成了风里的湿气。

真正的和解是在女儿三岁生日那天。我带她去海边玩,她蹲在沙滩上堆沙堡,突然跳起来指着浪花喊:"妈妈!奶奶在笑!"我看过去,浪尖卷着白泡沫,阳光穿过水珠折射出小彩虹,真像母亲从前笑起来的样子——眼睛弯成月牙,眼角有深深的细纹。女儿跑过去踩浪花,溅起的水打在我腿上,我蹲下来,摸着她沾着沙的小脸蛋,突然就哭了。不是难过,是突然懂了母亲的"小心机"——她把自己变成了海,变成了风,变成了每一次看向远方时的温柔。此后每回再来海边,我都会带一罐熬好的梨膏——那是母亲的秘方,放三颗冰糖,慢火炖两个小时。我把梨膏倒在纸杯里,对着海轻声说"妈,喝口热的",风会把甜香吹向海面,像她从前那样,笑着说"我家丫头最会熬梨膏"。

上个月整理母亲的旧物,在衣柜最底层翻出她的针织袋:里面有没织完的毛线团,藏着半块桂花糖,还有一本翻得起皱的《顾城诗集》。书角沾着茶渍,是母亲从前翻书时滴的,某一页上她用铅笔划了线:"我多么希望,有一个门口,早晨,阳光照在草上。我们站着,扶着自己的门窗,门很低,但太阳是明亮的。"我把诗集放在床头,每晚睡前翻两页,有时候会轻声读出来——像母亲从前那样,她坐在我对面的椅子上,手里织着毛衣,线团滚在地板上,说"读慢点儿,诗要嚼着才香"。现在我给女儿织毛衣,针法还是母亲教的,无名指上套着她的银顶针,织到领口时,线突然打结,我捏着线团笑出声——母亲从前也总这样,举着打结的毛线喊我:"丫头,快来帮妈解线,这破线跟我较劲呢"。

傍晚的海被夕阳染成橘红色,我把母亲的围巾铺在礁石上,坐下来。风里飘来梨膏的甜香,是我早上装在她的青瓷杯里带来的。远处的货轮鸣着笛,浪声裹着汽笛飘过来,像母亲从前唱的童谣:"拉大锯,扯大锯,姥姥家唱大戏"。我对着海轻声说:"妈,我今天熬的梨膏没糊,女儿说