很多人心里都有个关于海的念想——把亲人的骨灰撒向辽阔的海面,让风与浪做最后的陪伴。可真当要践行这个想法时,却会碰到“不能随时去”的阻碍。不是海不够大,也不是心意不够诚,而是这份告别,需要多一点“讲究”。

首先要讲的是“规矩里的温度”。海葬从来不是“拎着骨灰盒去海边一撒”那么简单。根据民政部门的规定,正规海葬需要提前申请——家属要带齐死亡证明、火化证明,到户籍所在地或殡葬服务机构备案,再由专业机构安排指定的海葬航线和海域。我有个朋友曾经想悄悄带父亲的骨灰去三亚海边,走到沙滩就被工作人员拦下了。后来她才明白,那些“规矩”不是刁难:指定海域都是经过水文和生态评估的,比如水深超过20米、水流速度适中的区域,能让骨灰自然扩散,不会在近岸堆积;而专用的撒海船会配备降解袋,避免塑料污染。所谓“不能随时去”,其实是用规则把“随意”变成“郑重”。

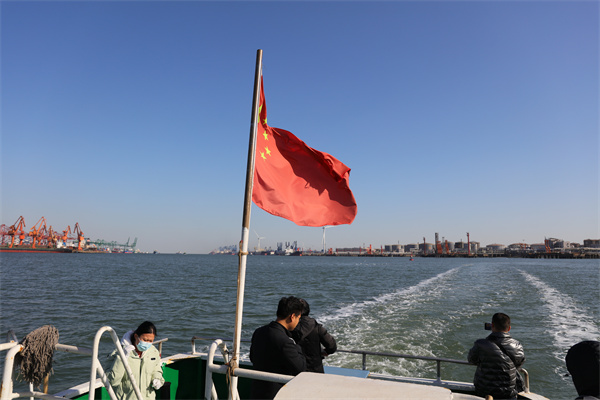

再说说“对海洋的敬畏”。有人会问:“骨灰不就是无机物吗?撒去海里能有什么影响?”可真要细想,问题藏在“随意”里——如果大家都找个海边随便撒,近岸的浅海区域可能会出现骨灰堆积,甚至有人用塑料盒、玻璃罐装骨灰,这些不可降解的材料会变成海洋垃圾。去年我去青岛参加过一次正规海葬,工作人员举着降解袋说:“这袋子泡在水里48小时就会融化,骨灰混着海水,就像给海洋添了一把‘自然的尘埃’。”而那些未经许可的“私撒”,很可能让亲人的告别变成对海洋的负担——我们想让亲人融入自然,可不能以伤害自然为代价。

还有最容易被忽略的“安全底线”。海边的风里藏着未知数:涨潮时的暗流能把人卷走,看似平静的海面可能突然起浪。去年有个新闻,一对夫妻驾着小渔船去舟山海域私撒骨灰,结果遇到突发的风暴潮,船翻了,丈夫幸好被路过的渔船救起,妻子却永远留在了海里。而正规海葬的船都是经过安全检验的,有专业的船员和救生设备,甚至会提前看三天的天气预报。那些“不能随时去”的提醒,其实是把“冒险”换成了“安心”——告别不该带着风险,更不该让悲伤再添遗憾。

最后想说的是“仪式里的心意”。我曾采访过一位参加过集体海葬的阿姨,她摸着手里的花瓣说:“那天船上有二十多户人家,大家一起默哀,一起读祭文,风把花瓣吹得飘起来,像撒了一把温柔的雪。”而私撒的话呢?可能是在清晨的沙滩上慌慌张张撒完,连句“再见”都没说完整,回头看海浪卷走骨灰,心里只剩空落落的“草率”。海葬的意义从来不是“把骨灰扔去海里”,而是给家属一个“好好说再见”的仪式——那些集体默哀的时刻,那些被风扬起的花瓣,那些一起流泪的陌生人,会变成心里的“锚”,让想念有处可依。

其实啊,海葬的“不能随时去”,从来不是拒绝这份心意,而是想让这份心意更“稳”一点:用规则守住郑重,用敬畏守住自然,用安全守住平安,用仪式守住想念。就像海面上的波浪,看着是自由的,可每一朵浪都有自己的方向——那些“不能”的背后,藏着的是对生命最温柔的尊重。