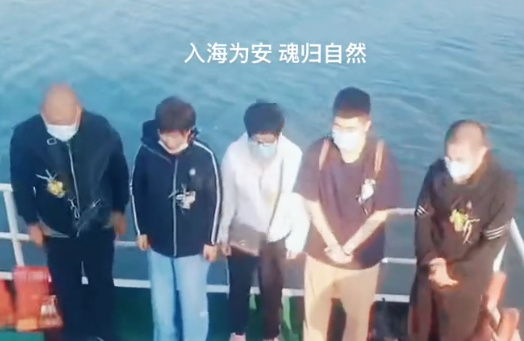

清明刚过,海边的风里还裹着些潮湿的菊香。清晨的码头上,几个穿素色衣服的人捧着布包站在船头,细碎的白灰顺着风丝落进浪里,瞬间被蓝得发深的海水裹住,没留下一点痕迹——这是一场没有墓碑的告别,却常被旁人拉住问:“把骨灰撒进大海,会不会弄脏了水?

要解答这个疑问,得先拆穿一个“误区”:骨灰不是“污染物”,它本质上是人体的“无机物残渣”。人死后火化,高温会把身体里的有机物(比如肌肉、脂肪)全烧成二氧化碳和水,剩下的灰白色粉末,90%以上是骨头里的磷酸钙,还有一点钾、钠、镁这些日常元素——就像你吃的钙片,或者家里花盆里的复合肥成分。举个直白的例子:你往阳台的多肉盆里埋一把骨灰(当然没人会这么做),多肉不会死,反而可能长得更壮——因为那些成分,本来就是大自然里的“常客”。

再说说大海的“消化能力”。海洋是地球最庞大的“自净系统”,里面的微生物、浮游生物就像无数个看不见的“小清洁工”。比如骨灰里的磷酸钙,会被海里的硅藻、甲藻吸收,变成它们的“食物”;而这些藻类又会被小鱼吃,小鱼被大鱼吃,最后回到食物链的循环里。更关键的是“量”——全球每年撒海的骨灰总量,大概就像一座小土丘那么重,但人类每年往海里倒的工业废水是几十亿吨,塑料垃圾更是几百万吨。比起这些“真污染”,骨灰的影响连“涟漪”都算不上。你见过海边飘的塑料瓶,见过被原油染黑的海鸟,可曾见过哪片海因为撒骨灰变浑?没有,因为那点粉末,根本掀不起浪花。

“不污染”的前提是“守规矩”。现在国内撒海有严格的操作流程:要选远离航道、远离渔场的深海区域(比如水深50米以上),要把骨灰磨成比面粉还细的粉末(有的地方要求200目以上),有的还会用可降解纸袋包裹,避免大块骨灰沉在浅海影响海洋生物。比如大连的撒海点选在渤海湾外的深海,海浪流速快,几小时就能把骨灰分散到几平方公里;上海的撒海点在长江入海口外的东海,洋流会把粉末带向更远的地方。还有人担心“重金属”——其实火化场会做简单检测,正常死亡者的骨灰里,汞、铅含量远低于国家《污水综合排放标准》,毕竟,谁会带着一肚子重金属活一辈子?

最想说的是,撒海不是“破坏”,是“回归”。科学家说,人类身体里60%是水,这些水的“源头”是38亿年前的海洋;我们骨头里的钙,和珊瑚礁的钙来自同一个地壳运动产物。就像爷爷说的“落叶归根”,撒海是把生命还给最开始的“家”。我曾遇到一位老太太,把丈夫的骨灰撒进厦门的海,她摸着船舷说:“他生前最爱钓带鱼,现在能天天跟着鱼群游,不用等我喊他回家。”风把她的白发吹起来,海浪拍着船底,温柔得像在回应。那些担心“污染”的人,其实是怕“冒犯”,但大海的包容远超想象:它装得下亿万年潮汐,装得下无数船航行,也装得下一场场温柔的告别。

骨灰撒大海会不会污染?答案很简单:只要遵守规定,根本不会。那些飘进海里的粉末,不是垃圾,是生命的另一种形态——像雨落进海,海变成云,云再成雨,循环往复。而我们要做的,是带着敬畏和温柔,把告别变成安静的仪式:不用烧纸,不用立碑,只对着海浪说一句“我走了,你要好好的”,然后看粉末融进蓝水,就像那个人从未离开。