秋末的北京总带着点清冽的甜,我顺着怀柔白河的堤岸走,远远看见那片汉白玉的时候,风里突然飘来一缕豌豆黄的香气——是张阿姨又带着老伴爱吃的点心来了。

那座纪念碑立在海撒纪念广场中央,汉白玉的身子被太阳晒得暖融融的。海浪纹从碑底往上翻,像刚从渤海湾卷过来的浪,每一道纹路都带着潮起潮落的劲儿;顶端的和平鸽翅膀张着,羽毛的弧度里藏着风的形状,仿佛下一秒就要飞向海边。碑座上烫金的字我摸过无数次——"生命如潮,归处是海",字的边缘被无数双手磨得发亮,像被思念反复擦拭过的旧物。广场周围种着一圈油松,松针落下来铺在碑前石阶上,像层软乎乎的毯,偶尔有家属放的白菊花,花瓣沾着晨露,顺着碑身滚进石阶缝里,悄无声息地晕开。

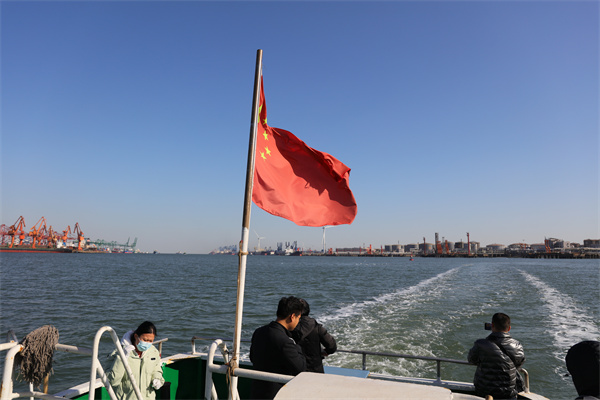

张阿姨蹲在碑前,把豌豆黄放在一张皱巴巴的《北京晚报》上——那是老周生前每天必看的报纸。"老周,今天的豌豆黄是前门那家的,我排了半小时队。"她用手指轻轻戳了戳点心,像从前跟老伴开玩笑时那样。老周是跑了四十年船的水手,退休后总往海边跑,临终前抓着她的手说:"死后把我撒进海里,别买坟地,浪费钱。"海撒那天是个晴天,张阿姨捧着骨灰盒站在船头,风把白发吹得贴在脸上,骨灰顺着指缝落进渤海湾,浪花一卷就没了踪影。"那时候我觉得,我把他丢了。"她摸着碑身的海浪纹,指腹沾了点灰尘,"直到去年纪念碑建好,我第一次来,摸着这浪纹突然哭了——这和他当年跑船时拍的照片里的浪,一模一样。"她从包里掏出张旧照片,老周穿着洗得发白的水手服,嘴角翘着,背景是翻着白浪的大海。

志愿者小吴说,每天都有这样的故事。上周有个90后姑娘,抱着爸爸的吉他来,坐在碑前弹《大海啊故乡》。她爸爸是音乐老师,生前总说"音乐是风,能飘到任何地方",海撒时她把一根吉他弦和骨灰一起撒进海里。"之前我总觉得心里空落落的,"姑娘拨了下琴弦,声音轻轻的,"直到摸到这碑上的和平鸽,突然想起爸爸教我弹琴时说'翅膀要像风一样软'——你看,这鸽子的翅膀,真的像风。"还有位退休的老教师,每次来都带本《唐诗选》,坐在碑前读"海内存知己,天涯若比邻",他说老伴生前爱读诗,海撒那天她的骨灰顺着浪飘向远方,"现在好了,她能听见我读诗了,风会把声音捎给她。"

黄昏的时候,太阳把纪念碑染成橘红色,张阿姨收拾好豌豆黄的盒子,对着碑挥了挥手:"下周我带糖火烧来,你小时候最爱吃的。"风把她的话吹得飘起来,落在松针上,落在菊花瓣上,落在每一道海浪纹里。志愿者说,其实这碑不是"终点",是"桥"——一头连着海里的风,一头连着家里的饭香;一头连着逝去的人,一头连着活着的思念。北京人总说"有情有义",这纪念碑就是最实在的情义:不占一块地,不立一块冰冷的碑,却把每一份思念都刻进风里,刻进浪里,刻进每一个来这儿的人的心里。

我离开的时候,风里还飘着豌豆黄的香气,回头望,纪念碑在夕阳下泛着暖光,和平鸽的翅膀好像真的要飞起来了。远处传来志愿者的声音:"阿姨,慢走,下次再来。"张阿姨的身影越来越小,手里的塑料袋晃啊晃,里面装着没吃完的豌豆黄——那是给老周留的,也是给她自己留的。生命如潮,归处是海;思念如针,缝在风里。这大概就是这座纪念碑最动人的地方:它不说"再见"