站在海边,风裹着咸湿的气息掠过指尖,很多人心里都会泛起同一个疑问:海葬,是不是把骨灰盒直接扔进海里?

答案显然是否定的。先不说环保这层最基本的底线——市面上常见的骨灰盒,要么是刷着亮漆的实木,要么是密度板压成的仿木款,还有些是塑料甚至金属材质,这些东西扔进海里,几年甚至几十年都不会降解,只会变成海洋里的“顽固垃圾”,缠住院鱼的鳍,堵住海龟的呼吸孔,彻底破坏生态平衡。更关键的是,国内几乎所有开展海葬服务的城市,都有明确的政策约束:禁止将不可降解的骨灰容器直接投入海中,必须使用可降解材料,或者直接撒骨灰。比如青岛的海葬服务中心,会免费给家属提供玉米淀粉制成的骨灰袋,这种袋子遇水就软,三天内就能完全溶解;上海的海葬仪式里,工作人员会提醒家属把骨灰倒进纸浆盒,再淋上一点水,让盒子提前软化,确保投入海中后不会留下痕迹。

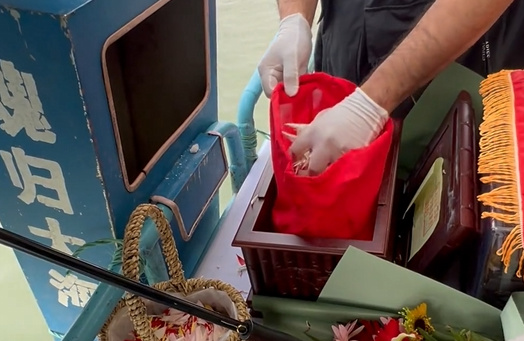

那真正的海葬流程,其实藏着很多“温柔的细节”。首先得找正规机构——要么是当地殡仪馆的海葬服务部,要么是有资质的殡葬公司,先办理手续:提供死亡证明、骨灰寄存证,还有家属的身份信息,确认海域(不是随便哪片海都能选,一般是远离航道、水深超过20米的指定区域,避免影响渔业和航运)。到了出海那天,船会慢慢开到预定地点,仪式感从来不是“走流程”:家属围站在甲板上,先默哀三分钟,然后工作人员会递来可降解容器,家属把骨灰轻轻倒进去——有的老人会用手拨一点骨灰撒进海里,说“让他先沾沾海水”;有的孩子会把妈妈的骨灰和花瓣混在一起,说“妈妈喜欢花,这样她走的时候不孤单”。所有人一起把容器放进海里,看着它慢慢沉下去,再往水面抛撒鲜花——百合、菊花、勿忘我,花瓣飘在浪尖上,像给亲人铺了条通向远方的路。

其实很多人对海葬的误解,源于“扔”这个字——好像海葬就是“把亲人丢掉”。但真正经历过的人都知道,海葬是“把亲人还给自然”。有位阿姨跟我说,她丈夫生前是渔民,总说“死后要回到海里,跟鱼群作伴”。海葬那天,她把丈夫的骨灰撒进海里,看着骨灰顺着浪漂远,突然想起丈夫小时候带她去赶海的场景:“那时他抓了只小螃蟹给我,说‘这是海里的小精灵’,现在他变成了小精灵的一部分,其实从来没离开过。”还有个小伙子,把妈妈的骨灰放进可降解盒里,扔进海里的瞬间,他看见盒身慢慢散开,骨灰和海水混在一起,像妈妈煮的绿豆汤——“妈妈总说,人来自自然,要回到自然,现在她做到了。”

最后想提醒的是,海葬不是“想做就能做”,一定要提前了解当地政策。比如有些城市对海葬有补贴,家属可以申请;有些地方要求必须由机构统一组织,不能私人出海;还有,可降解容器一定要选对,别买成了“看起来像纸”其实是塑料涂层的假降解盒——不然不仅违背了海葬的意义,还会害了海洋。

海葬的本质,是让生命以最温柔的方式“回家”。那些直接扔骨灰盒的做法,恰恰违背了这份温柔。当我们选择海葬时,选的不是“丢弃”,是“陪伴”——风里的咸湿味,浪拍礁石的声音,海边捡到的贝壳,都是亲人留给我们的,最温暖的信号。