朋友小琳最近总皱着眉——爷爷走前反复念叨“想回海里”,说自己年轻时是渔民,大海是最亲的家。她动了心思,想偷偷租艘渔船带骨灰去撒,可又怕“不合规矩”。其实像小琳这样的疑惑,我不止一次遇到过:当亲人的心愿指向大海,“私自海葬”到底行不行?答案藏在法律边界、安全底线和对逝者的真正尊重里。

首先得明确:个人私自海葬,不合法。《殡葬管理条例》第十六条明确规定,“骨灰处理应当遵守国家有关规定,禁止私自倾倒、撒放或者以其他方式处理骨灰”。为什么要管?不是要“限制心愿”,而是大海从不是私人领地——普通塑料袋装的骨灰不会降解,会成为海洋垃圾;随意选择的海域可能是航道、渔业区甚至自然保护区,既影响航运安全,也破坏海洋生态。去年宁波有位先生私自撒骨灰,结果骨灰盒碎片被渔民捞到,不仅被海事部门罚款,还因“污染渔业水域”被环保部门约谈。所谓“偷偷完成心愿”,反而可能让逝者的最后一程变成“麻烦”。

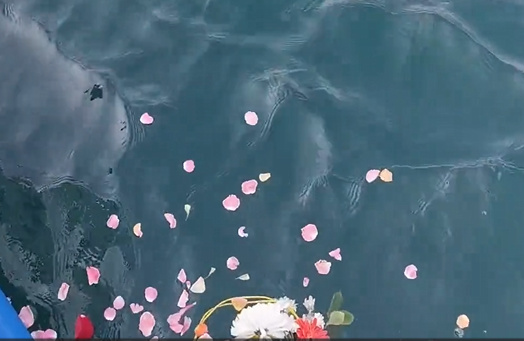

那想实现海葬心愿,正确的路怎么走?答案是找合法机构,走正规流程。现在全国大部分沿海城市都有官方或授权的海葬服务,比如上海、青岛、厦门的殡仪馆,都会定期组织集体海葬。流程其实不复杂:先联系机构提交死亡证明、亲属关系证明,确认海葬日期(一般是春秋两季,天气稳定);机构会提供可降解骨灰容器——比如纸浆盒、淀粉基材料,泡在水里48小时内就能溶解;然后统一乘坐有海事审批的船舶,前往民政部门划定的“海葬专属海域”(比如青岛的“小麦岛海域”、上海的“横沙岛东侧海域”)。小琳后来跟着殡仪馆的船队去了,撒骨灰时工作人员递来一朵白菊,说“爷爷,这是您要的大海”,海风裹着花瓣飘向海面,她忽然就放下了心里的石头——原来合法的海葬,从不是“走形式”,而是给心愿找了个“有温度的出口”。

再说说私自海葬的“隐形风险”。除了法律处罚,更要命的是安全问题。去年舟山有个案例,李先生租了艘没有救生设备的渔船,带着母亲的骨灰出海,刚驶出港口就遇到突发风浪,船身剧烈摇晃,他差点掉进海里。还有人图“安静”选了偏远海域,结果渔船迷路,折腾了3小时才被搜救队找到——本来是送亲人最后一程,却变成了“把自己置于危险中”,这显然不是逝者想看到的。更戳人的是,私自海葬没有任何“纪念凭证”:你不知道撒在哪里,以后想悼念时连个“方向”都没有;而合法海葬会给家属发“海葬纪念证书”,每年机构还会组织“海葬追思会”,甚至能在网上纪念馆里留一句“爷爷,今年的海风吹得很轻”——这份“可触摸的怀念”,才是对逝者最好的告慰。

其实海葬的本质,是让亲人以更自由的方式“回家”。但“自由”从不是“任性”:当我们选择把骨灰交给大海,更该守住的是对法律的敬畏、对环境的负责,还有对逝者的真心——毕竟,让他的最后一步走得合规、走得安心,才是对“想回大海”这个心愿最实在的成全。就像小琳说的,那天撒完骨灰,她望着远处的海平面,忽然懂了爷爷的话:“大海不是‘随便丢’的地方,是要‘认真送’的家。”