海葬的兴起:传统与现代观念的碰撞

近年来,海葬作为一种殡葬方式逐渐走进大众视野,引发诸多关注与讨论。与传统土葬、火葬后葬于墓园不同,海葬将逝者骨灰撒入大海,看似简单却蕴含深意。这一转变,反映出人们观念在时代发展中的更新,也牵扯到法律法规、情感、文化等诸多因素。不少人好奇,人去世后能否马上进行海葬?今天咱们就深入聊聊这个话题。

一、海葬的历史溯源与文化意义

海葬历史久远,最早可追溯到北欧海盗时期,那时它是海上一种古老且带着哀伤的仪式。最初简单质朴,用小船载着逝者尸体,挂起帆船,趁着落日余晖,向着西方大海任其漂游,这是他们与亲人最后的告别,也是向大海托付逝者灵魂的方式。后来,海葬被军队采用,舰上人员若不幸离世又无法回陆地安葬,便会在海上举行仪式。全体舰员在后甲板整齐列队,遗体妥善包殓绑上重物置于木板,告别仪式结束后,木板倾斜,遗体缓缓滑入大海,舰艇汽笛哀鸣,军舰降半旗,军乐队奏响哀乐,日期、时间、经纬度都被郑重记入航海日志,这种仪式饱含着对逝者的尊重与战友间的情谊。

从文化层面看,海葬意义深远。在许多文化观念里,大海宽广无垠、深邃神秘,是生命起源之地,将逝者骨灰撒入大海,寓意着生命回归本源,完成自然循环。像古希腊人会把逝者骨灰放于陶罐,让其随波逐流融入大海怀抱,他们相信大海能净化灵魂,给予逝者永恒安息之所。这种观念流传至今,让现代人在选择海葬时,也怀揣着对自然敬畏、对生命延续的期盼,大海成了连接生者与逝者情感、现实与精神世界的纽带。

二、现实困境:人去世后不能立即海葬的原因

(一)法律法规限制

在我国,海葬不能随意进行。依据《中华人民共和国殡葬管理条例》,海葬必须由民政部门或其授权单位组织,个人、单位擅自海葬属于违法。像福建那位男子,因父亲骨灰存放 20 年,想私自撒入大海,虽情有可原,却被渔民阻止,还受有关部门处罚。这是因为私自海葬可能扰乱秩序、污染环境,若未经审批建殡葬设施,民政会同多部门取缔,责令恢复、没收所得,还可罚款;办丧事妨害公共安全等,民政制止,违反治安管理由公安处罚,构成犯罪依法追责。

(二)环保考量

骨灰并非单纯“尘归尘、土归土”那么简单,其成分复杂,含有磷、钙等化学物质。要是随意抛撒,大量骨灰入海,日积月累会改变海洋局部酸碱度,破坏生态平衡,威胁海洋生物生存繁衍。正规海葬流程里,骨灰撒海前要检疫,确保无病菌、有害物质;要选合适海域,避开渔业养殖、海洋保护区;盛放骨灰容器也有要求,得用可降解材料,像陶土或海洋泥土烧制的罐子,24 小时左右能溶解,避免污染。

(三)手续办理流程耗时

海葬手续繁琐。首先要向当地殡葬服务中心、民政部门或有资质海葬机构申请,提交逝者身份证明、死亡证明、火化证明,还有家属意愿书表明同意海葬。接着是审核环节,机构核查逝者有无传染病、放射性污染风险,确认符合海葬条件。然后安排海葬,依据申请人数、天气、海域状况确定日期、地点,通知家属,家属按要求准备骨灰、按时到指定地点集合。最后完成海葬,机构登记信息,发放证明给家属。整个流程各环节都要时间,申请旺季、特殊天气、海域管制等还会延长,比如有的地区集体海葬排期到两三年后,即便一对一海葬,从申请到举行最快也得两三天。

三、海葬的正确流程与各地实践

(一)一般流程

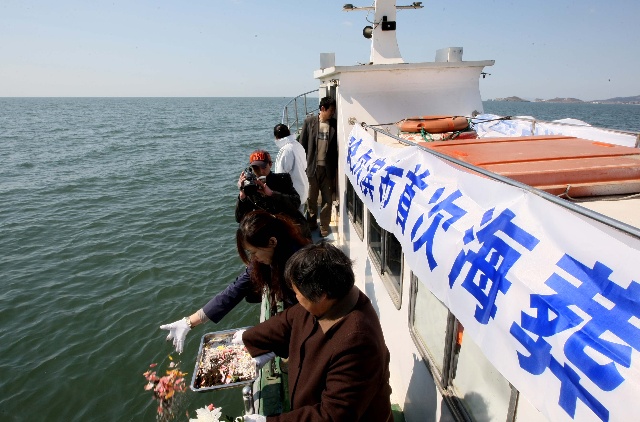

正规海葬有严谨流程。申请环节,家属向当地殡葬服务中心、民政部门或有资质海葬机构提出,提交逝者身份证、死亡证明、火化证明,还有家属签字同意海葬的意愿书,确保海葬是逝者或家属真实意愿,也是后续审核、安排依据。审核时,机构核查逝者有无传染病、放射性污染,这关乎海洋生态安全与公共卫生,只有符合条件才能进入下一步。安排上,依据申请人数、天气、海域状况定日期、地点,像夏季台风多、冬季海面风浪大,就得避开;还要选远离渔业养殖、海洋保护区的合适海域,随后通知家属,家属按要求准备骨灰、按时到指定码头或港口集合。海葬当日,专业人员主持仪式,家属可致辞、祭奠、献花,表达哀思敬意,之后在工作人员引导下将骨灰撒入大海,仪式结束,机构登记信息,发放海葬证明,这是家属后续查询、办理相关事务的凭证。

(二)各地特色

不同城市海葬各有千秋。上海海葬历史久、经验丰富,每年组织多次集体海葬,家属网上报名,提供材料审核,通过后通知参加,仪式在指定海域,有鲜花、音乐相伴,还提供可降解骨灰罐,政府补贴部分费用,减轻家属负担。沈阳是全国海葬“大户”,自 2012 年推行,已撒海 2.6 万盒骨灰,政府补贴从 1700 元 / 盒提至 2100 元 / 盒,1500 元给服务机构,600 元给家属,服务公司提供多项免费服务,当地海葬服务大厅统一安排,有固定流程,家属按指引操作即可。大连地理优势突出,海域广阔、水质清澈,多家殡葬服务公司推出特色海葬,有普通、豪华、定制套餐,满足不同需求,还为外地家属提供便利,如协助安排住宿、交通。北京为户籍居民提供免费海葬,家属电话咨询、准备材料、提交申请,审核通过后等通知,海葬日有专车接送、专业主持,仪式结束发证明,部分陵园设海葬纪念区,家属可缅怀亲人。

四、如何抉择:权衡海葬的利弊

(一)优势

从环保角度看,海葬优势突出。传统土葬占用大量土地,随着人口增长、土地资源稀缺,“死人与活人争地”矛盾凸显。火葬虽减少占地,但墓地建设、维护仍需土地。海葬将骨灰撒入大海,几乎不占陆地空间,从根源解决问题,还避免传统殡葬化学防腐剂、硬化墓穴材料等对土壤、地下水污染,骨灰在海洋中微生物作用下自然分解,回归生态循环,利于维护自然平衡。

经济层面,海葬实惠。传统殡葬费用高昂,一块墓地少则数万元,大城市优质墓地超十万元,还不算墓碑、管理费等,这对普通家庭是沉重负担。海葬成本主要是船只租赁、仪式组织,若集体海葬均摊,费用大幅降低,像北京、沈阳等地为户籍居民提供免费海葬或补贴,让更多家庭能选择。

海葬的精神意义非凡。大海宽广、包容、永恒,选择海葬,逝者骨灰融入大海,寓意回归生命本源,满足热爱海洋、向往自由者愿望,给家属心灵慰藉,象征逝者灵魂解脱,开启新旅程,让生者接受死亡、缅怀亲人同时,心灵获平静安宁。而且海葬仪式感不逊传统殡葬,庄重肃穆,家属可在船上致辞、献花、默哀,专业主持引导,音乐、海浪相伴,让逝者体面告别。

在灵活性上,海葬不受地域限制,家属可依逝者遗愿、喜好,选有特殊意义地点,如故乡海域、常游玩海滨,或结合旅游,选风景优美、文化底蕴深厚异地海域,让告别更个性化,如老人曾在海边城市度过美好晚年,骨灰撒在那片海域,承载回忆与情感。

(二)劣势

海葬祭扫不便,与传统墓葬固定祭扫地点不同,骨灰撒入大海,无实体墓地,家属难到特定处祭扫,传统节日带祭品、鲜花扫墓习俗难实现,即便部分地区建海葬纪念碑,仍无法填补不能实地祭拜遗憾,像清明、中元等节日,家属想去祭扫却不知何处寄托思念,情感交流受阻。

从文化传承角度,传统殡葬承载家族文化、历史记忆,墓地有家族传承脉络,后代祭扫了解祖先、传承家风。海葬后无固定纪念地,文化传承难延续,尤其在重传统、家族观念地区,被认为切断家族纽带,让后人淡忘先辈。

还有部分人观念上难以接受海葬。受“入土为安”观念影响,有人觉得将亲人骨灰撒入大海是“抛弃”,情感难迈这道坎,认为海葬不如土葬庄重、正式,无法充分表达敬意,尤其长辈,更倾向传统方式,觉得这样逝者才能安息,灵魂有归处。

五、面对生死,尊重与理解至上

在探讨海葬话题时,尊重是关键。尊重逝者遗愿,若其生前向往大海、希望骨灰撒入海洋,家属应尽力帮其实现;尊重家属选择,面对新殡葬方式,家属有权依经济、情感、观念做决定,旁人应理解包容。

社会也需以更包容开放心态看待殡葬变革。海葬是回归自然、具环保意义的选择,应正视其价值。相关部门可优化流程、完善法规、加大宣传,在保护环境、维护秩序同时,让民众了解海葬,消除误解偏见。

生死是人生大事,殡葬方式承载情感、文化与期望。海葬有独特魅力与意义,虽不能人去世后立即进行,但了解流程、权衡利弊后,能为生命终点提供多一种可能,让逝者安息,生者慰藉,这是对生命最大尊重。