清晨的风裹着咸湿的水汽掠过海岸线,张阿姨捧着一盒可降解的骨灰盒,跟着殡葬服务人员的指引走上船。船舷边,女儿把一束用棉纸包着的菊花轻轻放进海里,花瓣随着波浪漂向远处——这是他们为父亲选择的海葬。“之前总担心‘随便撒海’不合法,后来才知道,现在海葬有明确的政策规定,既能完成父亲‘归海’的心愿,也不用怕违反规矩。”张阿姨抹了抹眼角,声音里带着释然。

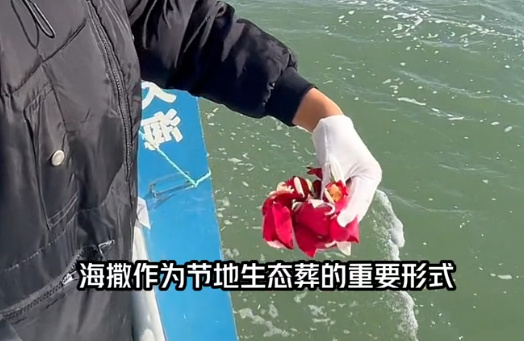

这些年,大家对殡葬的看法慢慢变了,从“入土为安”到“生态归源”,但海葬不是想做就能做的——得符合政策的规定。国家层面,《“十四五”民政事业发展规划》明确将海葬作为节地生态安葬的重点方向,而地方上的具体文件则把操作细节落进了生活里。比如上海2021年出台的《上海市海葬管理办法》,要求海葬必须通过民政部门认可的机构办理,需提交死亡证明、家属同意书等材料,骨灰要用可降解容器;青岛2022年修订的《青岛市节地生态安葬奖励办法》,不仅给每例海葬补贴3000元,还提供免费集体海葬服务,让不少家庭放下了“费用顾虑”。

政策里的“温度”藏在细节里。环保方面,几乎所有地方都要求骨灰经无害化处理,容器得是可降解材质——比如纸壳或淀粉基材料,泡在水里几个月就能完全分解,不会给海洋留“尾巴”。人文关怀上,不少政策允许家属陪同出海,比如大连的海葬服务会留家属座位,深圳的机构会准备鲜花、祭文环节,甚至允许家属读信——这些不是“额外福利”,是政策“尊重家属意愿”的具体体现。从事殡葬服务的王师傅说:“以前有人觉得海葬‘太草率’,但政策要求必须有仪式,就是怕家属觉得‘没尊严’。”

关于海葬的疑问,政策也给了答案。有人担心污染海洋?以深圳为例,指定海域每季度会有环保监测,骨灰主要成分是钙磷,本就是海洋生物需要的营养,无害化处理后不会有问题。有人问“私撒骨灰”是否合法?根据《殡葬管理条例》,未经批准擅自海葬可能被处罚,必须找正规机构走流程。这些规定不是“约束”,是给家属的“定心丸”——既要圆亲人“归海”的愿,也要走得合法、安心。

夕阳把海面染成橘红色时,张阿姨的船回来了。她站在码头望着海平面,轻声说:“父亲是海边长大的,老了想回海里。现在有政策撑着,我们终于能体面地和他说再见。”海葬从来不是“告别”,是把亲人的牵挂交给大海,让风、浪、鱼群替我们继续陪伴。而政策的意义,就是让这份陪伴更有底气——不用怕“违规”,不用怕“委屈”,只需要带着爱,送亲人最后一程。