清晨六点,东郊殡仪馆旁的香樟路飘着淡淡的桂香,保洁阿姨推着扫帚扫过栾树籽,早餐店的煎饼香气裹着风往小区里钻——这是大多数人没见过的“殡仪馆周边”日常。没有想象中的阴森,反而因为树多,空气里全是植物的清苦味,连晨跑的年轻人都爱绕着这条路多跑两圈。

很多人对这里的印象停留在“晦气”,可真实的生活藏着反转。比如离殡仪馆最近的“香樟里”小区,步行10分钟到地铁4号线,15分钟到东郊记忆文创园——那是年轻人周末打卡的圣地,复古红砖墙前总有人举着拍立得笑。旁边的双语小学是区重点,每年招生时家长排成长龙,不少人就是冲着学区来的,压根没把几百米外的殡仪馆当回事。

住了三年的周阿姨最有发言权。当初儿子买这房子时她哭了三天,觉得“触霉头”,搬进来才发现:殡仪馆的门平时关得严,只有出殡时才有车走专用通道,根本不经过小区正门。反而因为周边没高楼,夏天比市中心凉两度,晚上能听见布谷鸟叫。“上次孙子发烧,楼下出租车两分钟就到,比市中心堵车强多了。”她晃着手里的空心菜,和邻居笑着聊天,身后是刚放学的孩子追着蝴蝶跑。

链家中介小杨说,这里的房价比同区域低15%-20%。隔壁“东郊花园”卖2.8万/平,“香樟里”只要2.3万/平,对于刚需族是“捡漏”。但客户里10个有8个会问“殡仪馆的事”,有的看完就走,有的犹豫半个月才下单——最后定下来的,都是更看重地铁、学区、公园这些实际需求的人。“预算有限的情况下,先解决‘住’的问题,再谈其他。”小杨翻着房源信息,语气里全是实在。

区政府的升级计划让这里有了新盼头。正在建的社区服务中心要装老年活动中心和24小时超市,规划中的文创步行街要连起东郊记忆,以后会有咖啡馆、手作店。负责规划的王工说:“我们要让大家看见这里的树、这里的烟火气,而不是只盯着‘殡仪馆’三个字。”

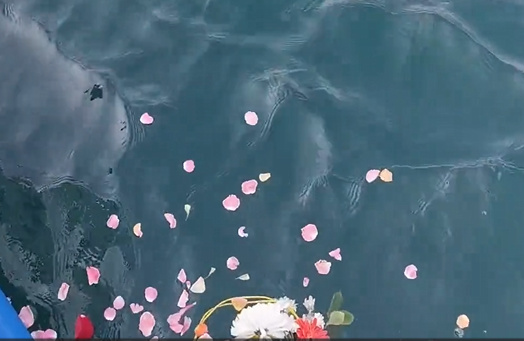

傍晚时分,香樟路的路灯亮了。下班的年轻人抱着电脑往家走,便利店老板递出温热的关东煮,周阿姨牵着小孙子站在小区门口,风里飘来殡仪馆里的玉兰香——那是工作人员种的,春天开得特别艳。小孙子蹦跳着捡花瓣,别在奶奶衣领上:“奶奶,这个花比幼儿园的好看!”周阿姨笑着摸他的头,远处传来东郊记忆的吉他声,年轻歌手在唱:“平凡的日子里,藏着最甜的糖。”

其实所谓忌讳,不过是心里的一层纱。掀开后才发现,这里有清晨的桂香、傍晚的玉兰、孩子的笑声,还有那些认真生活的人——他们在预算里找平衡,在偏见里寻烟火,把别人眼里的“将就”,过成了自己的“刚好”。