清晨的码头总是带着点清冽的咸意,去年跟着朋友去参加集体海葬时,风里还飘着玉兰的香——二十几个家庭捧着用素布裹着的骨灰盒,跟着殡葬服务人员的指引鱼贯上船。船行至离海岸二十公里的指定海域,工作人员举着扩音器提醒:“等下撒骨灰时,请慢慢倒,不要把盒子一起丢下去。”朋友蹲在船舷边,把妈妈的骨灰和提前准备的菊花瓣混在一起,轻轻撒进海里,海浪一卷,白色的骨灰和黄色的花瓣就融成了一片。“我妈生前总说,老了要去看海,现在她真的住进去了。”朋友抹了把眼睛,“之前怕私自撒违法,特意跑了三次民政部门,确认流程才敢做。

这大概是很多想选择海葬的人最纠结的问题:“骨灰撒到海里,到底有人管吗?”答案其实很明确——不仅有人管,而且得“按规矩管”。根据《殡葬管理条例》,遗体与骨灰的处置必须符合国家规定,而海葬作为“生态安葬”的重要形式,早已被纳入合法轨道。但合法不代表“随意”,比如北京要求海葬必须由市民政部门认可的机构组织,且只能在渤海湾指定海域进行;上海则规定家属需提供死亡证明、骨灰寄存凭证,通过正规渠道预约,禁止私自开展海葬。换句话说,“有人管”不是限制,是给家属的“安全绳”:遵守规则,海葬就是文明且体面的选择;违背规则,不仅可能面临处罚,还会让逝者的安息变味。

为什么要“管”?其实是为了守护更重要的东西。去年有个新闻,某沿海景区接到投诉,有人在沙滩私自撒骨灰,游客撞见后吓得不轻,景区不得不闭园清理。殡葬师老周说,他还遇到过更棘手的情况:有人把骨灰撒在渔港附近,结果渔网捞到塑料骨灰盒碎片,差点影响渔船作业。“私自撒的隐患太多——有的家属会放塑料花、金属牌,污染海水;有的选在航道上,影响航运安全;还有的在旅游区附近,冒犯公众感受。”老周叹气,“管理不是不让撒,是让撒得安心、有分寸。”

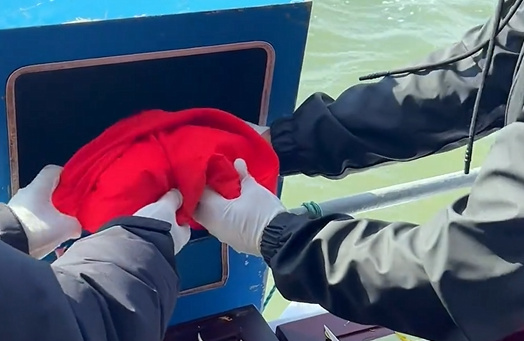

想办合法海葬,流程其实不复杂。首先找对“门路”——当地民政部门官网会公示认可的机构,比如北京八宝山礼仪公司、上海龙华殡仪馆都有海葬业务;然后备齐材料:死亡证明、骨灰寄存证、直系亲属身份证;接着选服务类型——集体海葬性价比高,部分地区还有补贴(比如深圳最高补3000元);个性化海葬可以指定时间或加小仪式,比如读一封信、放首歌。到了现场,工作人员会指导细节:把骨灰和可降解纸花混合,慢慢倒入海里,避免堵塞排水口。“上次有阿姨要丢整盒骨灰,我们赶紧拦,解释盒子是塑料的会污染海。”老周说,“家属不是故意的,就是不懂规矩,讲清楚都能理解。”

朋友后来跟我说,妈妈忌日那天,她坐在码头台阶上看海鸟。“风里还是咸咸的,像妈妈煮的海鲜面。”她笑着,“现在不担心了,妈妈的‘新家’合法又干净,不会给别人添麻烦。”

其实海葬的本质,是让生命回到自然循环。而那些“管”的规则,不过是给这份循环加了层“温柔的保护”——保护海域清洁,保护他人感受,也保护家属对逝者的心意不被误解。最体面的告别,从来不是“任性”,而是带着规则意识的“深情”:用合规的方式,把逝者的心愿,变成最体面的结局。