清明前刷到一条海边撒海的视频,清晨的风裹着咸湿的味,家属捧着用米白色降解袋包好的骨灰,跟着工作人员蹲在船舷边。袋子刚碰到水面,就有细碎的浪花卷过来,旁边的姑娘抓起一把百合花瓣撒下去,轻声说“妈,上次你说想去看的日出,今天咱们一起等”。底下评论区里,一半是感慨“这样的告别真好”,另一半全是问号:“骨灰真能直接撒海里吗?不会违法吧?

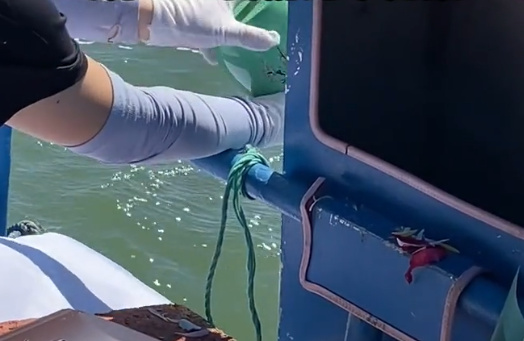

其实答案很明确——不是“不能撒”,是“不能随便撒”。我帮家里姑姑办过撒海手续,最开始也以为“找个船开出去就行”,直到殡仪馆的老师提醒:“私人船没资质,撒海区域没备案,回头不仅可能违反《殡葬管理条例》,连家属想留个念想都没处找。”合法的流程其实很“接地气”:先拿好死亡证明和火化证明,找当地殡仪馆或者民政部门认可的殡葬服务公司;然后选“生态安葬区”——比如青岛的黄海指定海域、上海的东海公益撒海区,这些地方不仅环保达标,还能避免影响渔业或航道;最后是仪式细节:工作人员会用可降解的骨灰袋(有的是玉米淀粉做的,泡半小时就化)装骨灰,家属可以加花瓣、放生前爱听的歌,甚至读一封信,结束后还能拿到一张纪念证书,写着撒海的时间、经纬度,像给回忆安了个“坐标”。

为什么大家爱刷这类撒海视频?不是想看“怎么丢骨灰”,是想摸清楚“真实的告别长什么样”。我之前帮姑姑查资料时,最怕的是“流程冷冰冰”,直到看了一个博主分享的撒海经历:工作人员提前三天跟家属确认“老人有没有特别爱的花”,当天带了满满一桶金盏菊(老人以前在阳台种过);撒海前,工作人员把音箱放在船中央,放的是老人教孙子唱的《外婆的澎湖湾》;甚至在船尾挂了个小牌子,写着“张阿婆的海”——这些细节让视频底下的评论全是“原来撒海不是‘丢’,是‘送’”。还有人在评论里说,之前怕“直接撒”对不起老人,看了视频才懂:合法的撒海是“把回忆放进海里”,而不是“把骨灰扔在海里”。

更想说说的是“撒海的温度”。姑姑家老人走前反复说“想回青岛的海”,因为退休后每年都带孙子去捡贝壳,最后一次去时还说“等我走了,把我撒在这片海,这样就能天天看你们捡贝壳”。撒海那天,姑姑把老人的老花镜用红绳系在降解袋上,说“爸,您上次捡贝壳时说眼镜花了,这次给您系着,别找不着回家的路”。工作人员没催,站在旁边等着家属把想说的话都说完,直到浪把袋子裹着花瓣推远,才轻声说“咱们回舱里喝口热粥”。旁边有个第一次来撒海的家属问:“这样会不会太简单?”工作人员笑着说:“简单的是流程,不简单的是‘你想给TA的’——比如选TA爱的海,放TA爱的歌,说TA没听完的话,这些才是告别最该有的样子。”

其实很多人对撒海有误解,觉得“撒在海里就是没了”,但见过真实的撒海仪式才懂:那些飘在海里的花瓣、写着坐标的证书、家属眼里的光,都是“没丢”的证据。就像视频里有人说的:“我妈以前总说,海是天底下最大的家,现在她回去了,我每次去海边吹吹风,就像她在摸我的头。”而合法的流程,不过是给这份“回家”的路铺了一层“安心”——让你不用怕“违规”,不用怕“麻烦”,只用安心把想说的话,说给海里的TA听。

最后想提醒的是:别为了“省事”找没有资质的渠道。我见过有人找私人渔船撒海,结果船没开出去几海里就遇到巡逻艇,不仅流程被打断,家属还得配合调查,本来难过的心情更添堵。其实现在很多城市的殡仪馆都有撒