清晨的海风裹着咸湿的水汽掠过鬓角时,陈奶奶正蹲在小区的紫藤架下,用湿巾擦着手里那只深棕色的木骨灰盒——这是老伴生前攒了三年退休金买的,说"等我走了,要用能装下回忆的盒子陪我看海"。可上周去殡仪馆咨询海葬流程时,工作人员的一句话让她慌了神:"普通木盒涂了漆,沉到海里好几年都烂不了,会污染海水。

海葬的核心是让生命回归自然,可骨灰盒的处理偏偏成了很多家属的"两难题":既要让老人走得有尊严,又不想给大海添负担。其实答案藏在"环保"两个字里——只有能被海水自然分解的盒子,才配得上"回归"的意义。

去年春天,我跟着海边志愿者队参与过一次"海洋清理",在离岸三公里的海域捞起一只涂着红漆的木盒,盒身还刻着"寿比南山"的字样。志愿者说,这种漆是化工漆,里面的甲醛和重金属能在海里留存十几年,鱼群碰到会中毒,珊瑚礁会被腐蚀。那之后我才明白,为什么现在越来越多的殡仪馆会主动推荐"可降解骨灰盒"——不是为了赚差价,是真的不想让老人的最后一程变成"海洋垃圾"。

可降解骨灰盒到底是什么样的?其实就是用"能被海水吃掉的材料"做的:纸浆压成的硬盒、天然竹纤维编织的小箱、淀粉基塑料做的方盒,甚至还有用晒干的稻草压成的"草盒"。这些材料没有添加任何化工涂层,泡在海水里,快的一周就能泡软,慢的一个月也会彻底分解成无害的有机物。我见过一位做设计师的姑娘,给她妈妈做了个纸浆盒,盒面印着妈妈生前在海边拍的照片,照片是用植物染料印的,不会掉色也不会污染水;盒里还放了一小包妈妈最爱的碧螺春,她说:"妈妈爱喝茶,就让茶味陪着她慢慢融进海里吧。"

有人会问:"可降解盒子会不会太简陋?没有仪式感怎么办?"其实仪式感从来不是靠"贵"或"华丽"堆出来的,是"用心"。我邻居李叔的爸爸是个老水手,生前最大的愿望是"葬在常去的渔排底下"。李叔没买现成的盒子,而是用爸爸生前补网的棉线,把旧报纸叠成了一个方盒,盒子里放了爸爸的旧草帽、半盒老烟丝,还有一张写着"爸,渔排的鱼还等着您喂呢"的纸条。投放那天,李叔带着全家坐在渔排上,把盒子轻轻放进水里,看着盒子慢慢沉下去,水面浮起一层烟丝的味道,他说:"爸爸肯定能认出这个盒子——这是他补了几十年网的手,教我叠的纸船的样子。"

最后要提醒的是,处理骨灰盒还有几个"小规矩":不要往盒子里放金属、玻璃、塑料之类的硬东西,哪怕是老人的假牙、手表,也得提前取出来;投放的位置要选在海事部门指定的"海葬区",不要随便找个海边就扔——不是怕罚款,是指定区域的海水流动快,能让盒子更快分解,也不会被冲到沙滩上打扰别人;如果实在不知道选什么盒子,就去问当地的殡仪馆,他们有专门的"海葬服务包",里面的盒子都是经过环保认证的,不用自己瞎琢磨。

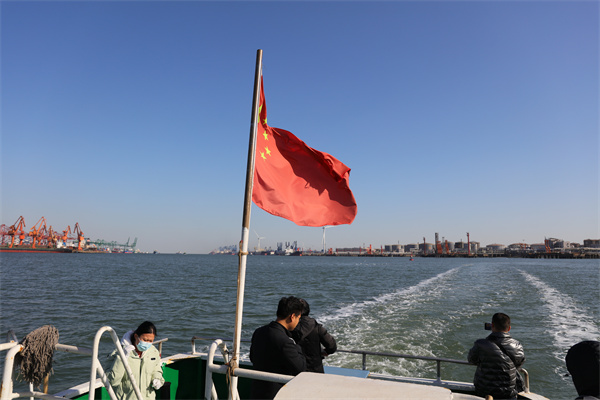

那天陈奶奶终于选好了盒子——是个纸浆做的小盒,盒面印着她和老伴当年在海边拍的黑白照片,照片边上写着老伴生前常说的一句话:"等我老了,咱们一起当海里的浪花。"投放的时候,她把盒子抱在怀里,轻轻说了句:"老周,我给你选了个能跟着浪花跑的盒子,咱们走吧。"风把她的白发吹起来,盒子慢慢沉下去,海面上浮起几点她撒的桅子花瓣,顺着海浪飘向远处。

其实海葬从来不是"结束",是"换一种方式存在"——当骨灰盒慢慢分解,当老人的温度融进海水,当海浪带着他的气息,拍在岸边的礁石上、吹