上周参加朋友父亲的海葬仪式,她抱着用红布裹着的骨灰盒站在船头,风把碎发吹进衣领里也没察觉。直到船鸣笛驶向深海,她才轻轻掀开红布,指尖碰到骨灰盒的瞬间突然说:“从爸爸走那天到今天,刚好12天。我每天都在算日子,怕太慢对不起他,又怕太快没准备好说再见。

其实这是很多选择海葬的家属共同的困惑——人走之后,到底要等多久才能送他“入海为家”?答案藏在每一步需要慢慢来的手续里,也藏在对亲人最后的尊重里。

第一步从“一张纸”开始。朋友说,刚接到爸爸去世的消息时,她第一反应是找海葬机构,可身边经历过的长辈提醒她:“先办死亡证明,这是一切的起点。”如果是在医院去世,医生会出具医学死亡证明;如果是在家中自然离世,需要联系社区卫生服务中心的医生上门确认,再开证明;若是意外去世,则要等派出所出具非正常死亡证明。这张纸像一把钥匙,后续注销户籍、火化、甚至海葬预约,都得拿着它才能办。朋友跑了两趟医院才拿到证明,那天她坐在医院走廊的椅子上,盯着纸上“呼吸衰竭”几个字,突然明白:这张纸不是冰冷的证明,是爸爸留给她最后的“凭证”。

接下来是“等火化的日子”。拿到死亡证明后,朋友去派出所注销了爸爸的户籍,然后联系殡仪馆火化。她说济南的殡仪馆流程不算复杂,但需要提前一天预约,火化当天要带齐所有证件——死亡证明、户籍注销证明、家属身份证,还有爸爸生前最喜欢的一件蓝衬衫(用来裹骨灰盒)。“那天早上8点到殡仪馆,办完手续刚好10点,工作人员说‘可以送进去了’,我抱着爸爸的遗体进告别厅,他闭着眼睛像睡着了一样,我突然就哭了——原来‘最后一面’是这样的。”从死亡到火化,朋友用了4天,而北京的朋友说,她妈妈去世时,八宝山殡仪馆排了3天队才轮到火化,“不是殡仪馆慢,是每一家都想给亲人留足够的时间”。

等骨灰捧在手里,才到了“预约海葬”这一步。朋友联系的是济南市民政局下属的海葬服务中心,工作人员告诉她需要提前一周预约,因为要核对资料、安排船期,还要给家属时间准备花束或逝者生前的小物件(比如爸爸的旧手表,她特意放了一块进去)。“我本来以为预约要等很久,结果第三天就接到电话说‘下周三有船’,刚好是爸爸的忌日。”其实不同城市的预约时间不太一样——北京的海葬服务中心通常要等1-2周,因为船期固定;上海每周有两班海葬船,预约后3-5天就能走;青岛的海葬更灵活,提前3天打电话就能排上最近的班次。但无论快慢,工作人员都会提醒:“不用急,等你们准备好了再来。”

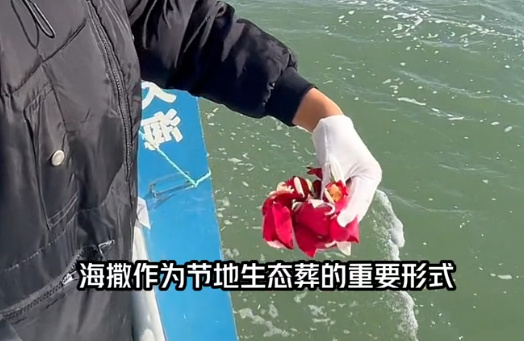

朋友说,海葬那天风很大,她把爸爸的骨灰慢慢撒进海里,看着白色的骨灰被海浪卷走,突然想起爸爸生前说过“退休后要去海边住”。那一刻她没哭,反而轻轻笑了:“原来不是我在等海葬,是海在等爸爸回家。”

其实海葬的时间从来没有“标准答案”。有人快,比如手续齐的家庭,可能1周就能完成;有人慢,比如需要补手续或者想等逝者忌日的,可能要等1个月。但真正重要的从来不是“多久”,而是每一步都走得踏实——办死亡证明时仔细核对信息,火化时给亲人裹上喜欢的衣服,预约时选一个有意义的日子,这些“慢下来”的瞬间,都是给亲人最后的温柔。

想起另一位阿姨的故事。她妈妈去世时,因为老家在农村,死亡证明办了3天,火化等了2天,海葬预约又等了1周,前后用了12天。她说:“那些等待的日子里,我每天都在整理妈妈的旧物——翻出她织了一半的毛衣,找出她藏在抽屉里的老照片,甚至把她常用的茶杯洗得干干净净。等海葬那天,我把茶杯碎片和骨灰一起撒进海里,