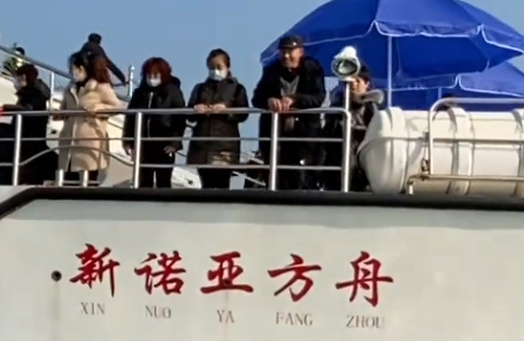

清晨的杭州湾畔,风裹着咸湿的气息掠过船头,王阿姨捧着父亲的骨灰盒,指尖轻轻抚过盒身的刻字——“归向沧海”。这是父亲临终前的遗愿,他说自己钓了一辈子鱼,最后要回到海里当“老渔翁”。去年办理海葬时,王阿姨最担心的是费用,直到社区工作人员上门敲开家门:“2019年浙江出了海葬补助政策,你们家符合条件。

说起2019年这份政策,不少浙江家庭都有类似的“被温暖击中”的时刻。当时浙江省民政厅印发《关于进一步推进生态葬法的实施意见》,明确将海葬纳入生态葬补贴范畴,核心指向很实在:让选择海葬的家庭“少一些费用顾虑,多一些完成心愿的底气”。具体来看,补助对象限定为户籍在浙江的居民,需通过正规海葬服务机构完成海葬;补助标准由各市县根据财政情况制定,比如杭州每例补助3000元,宁波、温州则是2500元——这笔钱不算“巨款”,却像冬天里的热毛巾,刚好擦去家属脸上的愁容。

王阿姨的申请过程比她想象中简单得多。她带着父亲的死亡证明、海葬服务机构出具的《海葬确认书》、自己的身份证和银行卡,走到社区居委会的办事窗口。工作人员接过材料,笑着说:“阿姨您坐会儿,我帮您填申请表。”前后不过15分钟,材料就审核通过了。两个星期后,她的银行卡里收到了3000元补助——刚好覆盖了海葬的服务费用。“当时我拿着手机看转账提示,眼泪一下子掉下来,”王阿姨说,“不是因为钱,是觉得父亲的心愿被‘接住了’。”

在温州做殡葬服务的李姐,对2019年政策的变化感受更深。“以前家属问得最多的是‘海葬要多少钱’,现在第一句是‘能申请补助吗’,”她回忆,“有个小伙子,母亲生前想海葬,他因为刚工作没积蓄一直犹豫,政策出来后,他拿着补助申请表来找我,眼里都是光。”政策的温暖,还藏在流程的“减法”里:不少地区的社区会主动上门讲解政策,材料不全的话可以“容缺后补”,补助发放直接走银行卡转账——不用家属跑第二趟。

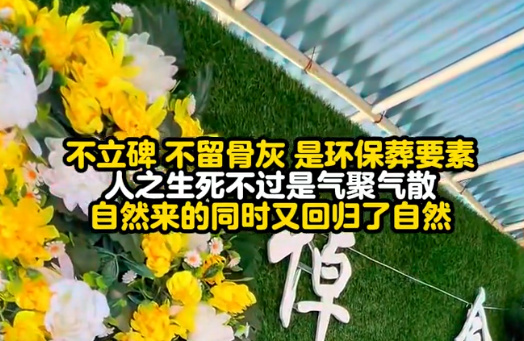

更动人的是政策背后的“人文共鸣”。2019年的文件里,除了补助金额,还明确要求“强化海葬的仪式感”:比如在船头设置追思区,为家属提供鲜花、祈福卡,有些地方还会在海边建“海思墙”,把逝者的名字刻在墙上,让家属有地方“说说话”。王阿姨的父亲名字就刻在舟山的“海思墙”上,每个月她都会去看,风里飘着海浪的声音,像父亲在跟她聊“今天钓了什么鱼”。“以前觉得海葬‘冷清’,现在才明白,”她摸着墙上的刻字说,“最暖的怀念,不是埋在土里的墓碑,是让他回到最爱的地方。”

浙江的海葬预约量逐年上升,2020年比2019年增长了近四成。越来越多的人发现,海葬不是“将就”,而是“更贴合心意的选择”——而2019年的补助政策,就是把这份“选择”变成了“能触摸到的温暖”。就像那个温州小伙子说的:“我妈走的时候,我握着她的手说‘我帮你完成心愿’,现在我做到了,多亏了这份政策。”

风又吹过杭州湾的船头,王阿姨望着远处的海平面,把手里的花瓣轻轻撒进海里。海浪卷着花瓣远去,像父亲的渔船驶向远方。她知道,父亲的“老渔翁”生涯,才刚刚开始——而这份2019年的政策,就是送他出海的“第一阵暖风”。