清晨的颐和园还裹着薄雾,东宫门旁那株老槐树的影子刚被阳光抻长,旁边爬着绿萝的小院子就开了门。铝合金门楣上“颐和园骨灰撒放服务办公室”的牌子不显眼,却像个藏着暖心事的信箱——这就是北京人常说的“颐和园海撒办”,十几年间,它把几百次“告别”,变成了昆明湖水面上飘着的荷香、风里摇着的柳丝,还有家属嘴角慢慢弯起来的弧度。

办公室的沙发永远铺着洗得发白的蓝布垫,茶几上的玻璃罐里装着晒干的桂花瓣——那是去年秋天工作人员从后湖捡的,说“撒的时候拌点花香,老人走得舒服”。早上八点半,王姐把保温桶里的茉莉花茶斟满陶瓷杯,刚擦完窗台,门就被轻轻推开了。张阿姨攥着老伴的骨灰盒站在门口,指尖还沾着小区楼下月季的露水:“姑娘,我想选个有太阳的日子,他生前最爱在湖边晒背。”王姐把她扶到沙发上,翻开桌上的日历——每页都标着天气、风力,甚至写着“今日西堤的桃花开了三分”:“下周三晴,风力二级,正好是上午九点,水面没浪,您看行不?”她边说边从抽屉里拿出个布包,里面是叠得方方正正的红绸布:“骨灰盒要是怕凉,用这个裹着,我们这儿有免费的存放柜,您要是想提前来,随时放这儿。”

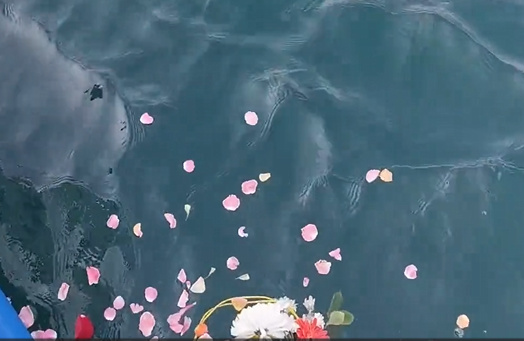

撒放的日子总选在清晨。昆明湖的游船刚从码头出发时,水面还浮着碎银似的晨光,工作人员会把船停在十七孔桥南侧——那里水深适中,岸边的柳树能挡住风,是老人们“选”出来的“好地方”。去年冬天有位阿姨,非要把老伴的骨灰和自己种的绿萝叶子混在一起:“他以前总说我养的绿萝比公园的壮,现在让它们跟着走,路上有个伴。”工作人员不催也不劝,蹲在船尾帮她把叶子撕成细条,再和骨灰慢慢搅在一起。撒的时候,阿姨没有哭,只是对着水面轻声说:“老陈,你看,这水还是你当年教我游泳的地方,那会儿你说‘要是我先走,就把我撒这儿,天天等你过来’。”风把她的白发吹起来,落在水面上的花瓣跟着涟漪飘远,远处的万寿山刚露出佛香阁的尖顶,像有人轻轻说了句“慢走”。

常来的家属都知道,海撒办的“服务”从来不是流程表上的条目。有次一个刚上小学的小姑娘拽着妈妈的衣角问:“阿姨,奶奶会变成什么?”工作人员蹲下来,指着湖边的荷花说:“会变成荷叶上的露珠,会变成吹过你红领巾的风,会变成夏天落在你手心里的莲蓬——你看那朵开得最艳的荷花,是不是像奶奶戴过的珍珠项链?”小姑娘盯着荷花看了半天,突然笑出声:“对!奶奶的项链也是粉粉的!”那天下午,工作人员把拍的荷花照片洗出来,贴在给小姑娘的纪念卡上,背面写着:“奶奶在湖里,陪你看每一年的荷花。”

很多人问过,海撒办的工作是不是“伤感”?但在王姐看来,这里更像个“接站口”——有人带着思念来,有人带着安心走。上个月有位退伍老兵来咨询,说想把父亲的骨灰撒在昆明湖:“我爸是老铁道兵,当年修京张铁路时,总说‘等退休了,要天天去颐和园看火车(指景区的小火车)’。现在他走了,我想让他天天守着这儿。”王姐给他看了去年老兵撒放的照片:“您看,这位老班长的儿子把军功章别在骨灰盒上,撒的时候,军功章沉到水里,像给爸爸戴了朵永远不会谢的花。”

正午的阳光爬上办公室的窗台,玻璃罐里的桂花瓣泛着暖光。王姐把刚整理好的预约表放进抽屉——下星期有三户人家要来,其中一户是刚考上大学的姑娘,想把妈妈的骨灰撒在她小时候常去的