清晨的风裹着槐花香钻进衣领,北京东南四环外的长青园里,几位老人捧着包装朴素的菊花,顺着园区主干道慢慢走——他们要找的,是藏在松柏间的海葬纪念碑。近年来,“让逝者归于自然”的生态殡葬理念,悄悄成为很多北京家庭的选择,而作为市民政局直属的老牌殡仪服务园区,长青园的这座海葬纪念碑,就成了家属们“把思念落地”的地方。

要找纪念碑,得先找对长青园的位置:它坐落在朝阳区十八里店乡吕家营村,具体是小红门路1号。从东南四环的十八里店桥下来,沿小红门路往南开1公里左右,就能看到园区大门——棕红色的门柱上挂着“北京长青园”的铜牌,很好认。进了门,顺着“纪念大道”直走300米,路过右侧的草坪葬区,再左转进“人文纪念园”,就能看到那座浅灰色花岗岩碑:碑身刻着“海内存知己”的鎏金小字,底部嵌着一圈蓝色大理石,像极了海浪的颜色,周围的松柏长得正好,把阳光筛成细碎的光斑落在碑前。

第一次来的人不用着急,园区里每50米就有一块指示牌,写着“海葬纪念碑方向”;要是还不清楚,门口的咨询台有工作人员会笑着指路。纪念碑周围的细节很暖:碑前摆着6张石凳,是给家属坐下来“唠唠家常”的;旁边的小花坛里种着四季常开的月季,不用特意买花,摘一朵别在碑角也很贴心;保洁阿姨会绕着碑转,把落在缝隙里的银杏叶轻轻扫走,连脚步声都放得很轻。交通方面,自驾的话园区有免费停车场,高峰日(比如清明前两周)建议早8点前到;坐公交可以选740路到十八里店桥东站,或者680路到小红门桥北站,下车走10分钟就到,路上能看到卖鲜花的小摊子,10块钱一束的白菊新鲜得很。

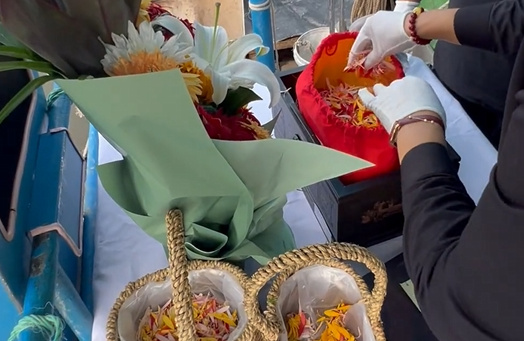

其实这座碑的意义,早超过了“标记位置”。去年清明我遇到一位阿姨,她蹲在碑前把一张写着“妈,我家小宝会叫姥姥了”的纸条,轻轻塞进碑身的缝隙里——她说爱人是海葬,每年来这儿,就像“跟她唠唠家常”。园区还做了件暖心事:每年3月到11月,会在碑旁设“思念信箱”,家属写的信会被工作人员收集起来,在每月的“海葬追思会”上,一起放进漂流瓶里,顺着渤海湾的洋流送出去。还有线上纪念服务,要是实在来不了,公众号里的“云祭扫”能点蜡烛、献花,连碑前的松柏都能通过摄像头“看一眼”。

风把阿姨的白发吹起来,她伸手理了理,抬头望着碑顶的蓝天——那里飘着一朵像浪花的云。对于来找纪念碑的人来说,“在哪”从来不是终点,而是“我知道该往哪去看你”的踏实。长青园的风里没有哀鸣,只有槐花香和轻轻的说话声,像逝者在说:“我挺好的,别难过。”