清晨的海风还裹着咸湿的味道,你捧着空了的骨灰盒站在码头,指尖蹭过盒身那道浅浅的裂纹——那是去年冬天,老人执意要自己搬花时碰的。海葬的仪式很安静,撒骨灰的瞬间,浪花卷着细碎的白末沉下去,像老人最后一次拍着你的手背说"别怕"。可当你转身要走,手里的盒子突然沉得攥不住——它装过老人的温度,装过你深夜的眼泪,现在空了,却还留着半分熟悉的樟木香气,该把它放在哪里?

其实答案藏在海葬的初心里。我们选择让亲人归于大海,本就是想还给他们最自由的状态——没有墓碑的束缚,没有香火的负累,只是变成浪花里的一滴水,风里的一缕气。那骨灰盒的处理,也该顺着这份"归真"的心意来。如果你的盒子是可降解材质,不妨选一株老人生前喜欢的树:比如他总在阳台浇的桂树,或者曾带着你爬过的松柏。在树下挖个浅浅的坑,把盒子轻轻放进去,盖土时撒一把他爱吃的桂花糖碎——就像小时候他把糖塞给你,说"埋在土里会发芽"。等到来年春天,树影摇进窗户时,你会忽然明白:原来他没有走,只是变成了树的年轮,绕着你们的日子慢慢转。

如果盒子是实木或其他不可降解的材质,也不用急着"处理掉"。邻居张阿姨的办法很暖:她把老伴的樟木骨灰盒拆成了三块木板,找木工做了个小小的相框。相框的背面刻着老伴生前写的打油诗:"晨起买豆浆,晚归摘菜忙,孙儿跑过来,抱住我的腿。"现在这个相框挂在玄关,里面放着祖孙三人去年的合照——每次开门,阳光正好落在"晚归摘菜忙"那行字上,张阿姨总会笑着摸一摸:"你看,孙儿又长高了,跟你当年一样,爱偷喝豆浆。"还有人把骨灰盒改成了书桌的小抽屉,里面放着老人的老花镜、褪色的手帕,甚至半支没写完的铅笔——那些被时光磨旧的细节,比任何昂贵的纪念品都更戳心。

其实最该放下的,是"必须要怎样"的执念。有人把骨灰盒送到寺庙的往生堂,让晨钟暮鼓陪着它;有人把它锁在衣柜顶层,每年清明拿出来擦一擦,对着盒身说说话;还有人把它埋在老家的后园,旁边种上老人当年栽的月季——这些选择没有"对不对",只有"愿不愿意"。就像我认识的一位姑娘,她把父亲的骨灰盒放在书房的书架上,旁边摆着父亲的钓鱼竿和一本翻烂的《三国演义》。"我没有刻意要做什么,"她摸了摸盒身的烫金字体,"只是每次写方案累了,抬头看见它,就像父亲还在旁边说'别急,喝口茶再写'。"原来最好的处理方式,从来不是把盒子"变没",而是让它变成你生活里的"隐形陪伴"——不是占据空间的负担,而是藏在日常里的温柔。

海葬是让亲人回到了辽阔的海,而骨灰盒的处理,是让这份思念找到了落脚的地方。你不必强迫自己立刻"丢掉"它,也不必为"没按照规矩来"内疚——那些和老人一起走过的清晨、黄昏,那些他教你系鞋带、帮你遮雨的瞬间,早已经变成了你的骨血。盒子只是个容器,装过他的骨灰,现在装着你的思念。无论是埋进土里长成树,还是改成相框挂在墙上,或是就那么放在书架上——只要你想起他时,心里是暖的,那就够了。

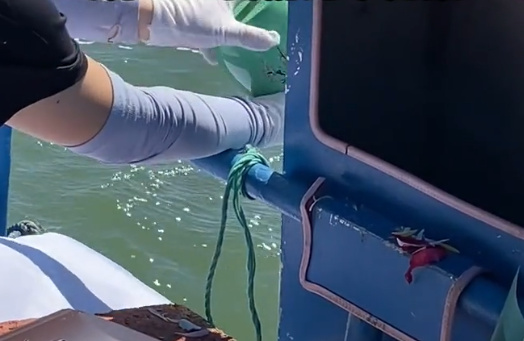

风又吹过来,你把盒子贴在胸口,听见里面传来细碎的响声——哦,是刚才撒骨灰时,不小心落进去的一粒沙子。你笑了笑,把沙子倒在掌心,对着大海扬了出去:"爸,你看,连沙子都要跟着你走呢。"然后你转身走向停车场,手里的盒子轻了很多——因为你终于明白,真正的牵挂从来不是攥着某个物件不放,而是让它带着你的爱,以另一种方式,继续留在你的