清晨的海边,风卷着浪花拍打着礁石,总有老人望着远处喃喃:“等我走了,就把我撒在海里,跟着洋流去看世界。”海葬,这个带着浪漫主义色彩的殡葬方式,近年来被越来越多人装进“人生清单”。但很多人不知道的是,“撒向大海”不是一场“说走就走的旅行”——它藏着不少“看不见的规矩”,踩错了,可能会让“思念”变“麻烦”。

为什么有人会想私自海葬?无非是觉得“正规流程太啰嗦”:要找殡仪馆开死亡证明,要等民政部门审批,要跟着指定的船去指定海域……有些人算着“账”:反正骨灰是粉状物,撒进海里瞬间就化了,谁能查得到?但事实是,这种“图省事”的念头,恰恰触碰了法律的“警戒线”。

翻翻《殡葬管理条例》,里面明确写着:“遗体处理必须遵守下列规定:(一)运输遗体必须进行必要的技术处理,确保卫生,防止污染环境;(二)火化遗体必须凭公安机关或者国务院卫生行政部门规定的医疗机构出具的死亡证明。”而骨灰的处置,同样要符合“国家有关规定”——换句话说,“私自撒骨灰”本身,就违反了这条“底线”。再看《海洋环境保护法》,更给“私自海葬”划了条“生态红线”:“禁止向海洋排放污染物、废弃物和其他有害物质”。别觉得“骨灰是无害的”,要是你用塑料袋子装着骨灰扔海里,塑料袋是“废弃物”;要是你把骨灰盒一起沉下去,盒子是“有害物质”——这些都在法律禁止的范围内。去年,南方某城市就有个案例:一对兄妹为母亲办“私人海葬”,把骨灰装在红色塑料袋里扔到海边,结果塑料袋被风吹得飘在海面上,被路过的渔船发现并举报。兄妹俩不仅被民政部门罚款3000元,还要跟着海事人员一起清理海面的塑料袋——原本想“悄悄完成母亲的愿望”,结果变成了“公开的麻烦”。

私自海葬的“代价”,远不止法律处罚。去年夏天,某沿海浴场出现了一个“奇怪的东西”:一个白色的陶瓷骨灰盒,半沉半浮在浅水区,盒身还刻着逝者的名字。工作人员打捞上来后,通过派出所找到了逝者家属——原来,家属觉得“正规海葬要等半个月”,就偷偷带着骨灰盒去了浴场,趁没人的时候扔了下去。结果,这个陶瓷盒不仅没沉下去,还差点被游客当成“古董”捡走。家属不仅要承担骨灰盒的打捞费用,还因为“污染海洋环境”被环保部门罚款5000元。更关键的是,这种行为对海洋生态的伤害,可能比我们想象的更久:塑料、陶瓷、金属这些随葬品,几十年甚至上百年都不会降解,会慢慢破碎成微塑料,进入海洋生物的体内,最后顺着食物链回到人类餐桌——原本想“归于自然”,反而变成了“伤害自然”。

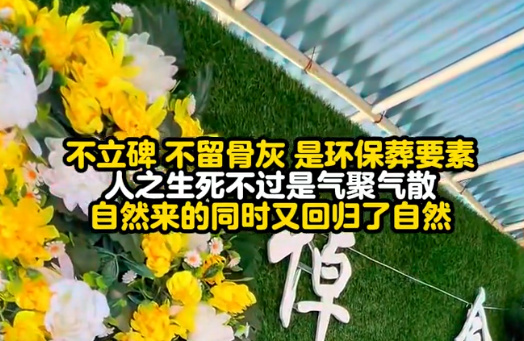

正规海葬并没有想象中“麻烦”。现在很多城市的殡仪馆都推出了“生态海葬”服务,流程简单得很:家属只要带着逝者的死亡证明和骨灰,到殡仪馆申请海葬,剩下的事交给工作人员就行——他们会帮你办理《海上殡葬活动许可证》,联系有资质的船舶,选择生态环境部指定的“海葬专属海域”(这些海域通常在离海岸线10公里以上的地方,水深超过20米,洋流稳定,骨灰能快速降解)。更贴心的是,有些地方的海葬服务还是免费的:不仅免掉船舶使用费、审批费,还会给家属准备可降解的骨灰袋、鲜花花瓣,甚至全程拍摄纪念视频,让家属能留下“最后一次陪伴”的画面。比如青岛,从2010年就开始推行免费海葬,至今已经举办了上百场,服务了几千个家庭——很多家属说,看着骨灰随着鲜花一起融入大海,没有塑料袋,没有骨灰盒,只有浪花和海风,这才是母亲想要的“归于自然”。

海葬的初衷,是让逝者“与天地共生”,是让思念“随洋流远去”。但这份温柔的愿望,需要用“规矩”来守护。就像海边的老船长说的:“大海不拒绝思念,但拒绝任性。你守着它的规矩,它