清晨的风里还裹着桂香,楼下的石凳还留着张叔昨天坐过的温度,可居委会的通知却像片落叶,飘进了每一户的门里——张叔走了,走得静悄悄的。他的出租屋收拾得整整齐齐,桌角压着张没写完的便签,上面写着"帮楼下流浪猫买鱼干",笔帽还扣在钢笔上,像在等他回来接着写。

张叔没有子女,唯一的哥哥十年前就去了外地,联系不上。居委会李姐红着眼眶组织商量:"得给张叔办个体面葬礼,不能让他孤单走。"有人小声问:"法律上谁该负责?"其实答案藏在《民法典》里——无子女且无第一顺序继承人(配偶、子女、父母)的老人,身后事先由第二顺序继承人(兄弟姐妹、祖父母外祖父母)承担;若没有近亲属愿担责,居民委员会或村民委员会可出面。就像张叔的情况,居委会联系了殡仪馆,定了干净的骨灰盒,还在公告栏贴讣告,邀请邻居们送别。

去年隔壁社区的李姨,走得更"有准备"。她生前在养老院住了五年,跟养老院签了遗赠扶养协议:养老院负责生养死葬,她去世后房子归养老院。李姨走那天,护工小周哭着给她梳头发,说李姨总把攒的水果糖塞给夜班护士,总说"你们比亲闺女还贴心"。葬礼上,养老院院长致悼词,说李姨是"最可爱的住户",因为她总帮着打扫公共区域,还教大家织围巾。这种"双向奔赴",比很多血缘关系更暖。

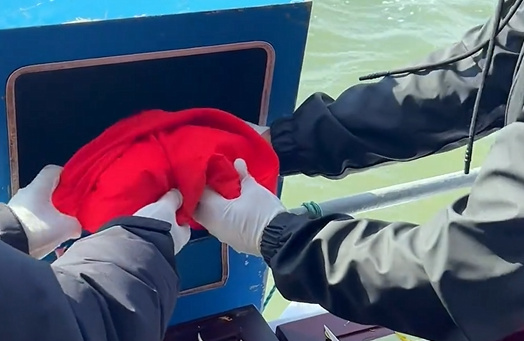

现在不少地方都有"夕阳陪伴团",我们小区的阿姨们自发组织的,不仅陪无子女老人聊天,还会提前商量身后事细节:谁联系殡仪馆,谁写挽联,谁买他最爱的白菊。张叔的葬礼那天,天气特别好,蓝天上飘着像他素描的云。王阿姨带来自己蒸的寿桃,说张叔总帮她搬重物;快递小哥放下包裹,说张叔总帮他看快递;连流浪猫都蹲在灵前,尾巴卷成毛球,像在等鱼干。李姐读挽联时声音发抖:"张叔,咱们小区人都是您家人。"

无子女老人死后谁埋"从来不是冰冷问题,它问的是"社会能不能接住孤单的人"。法律给了底线,温度却藏在邻居的寿桃里、护工的眼泪里、流浪猫的等待里。就像张叔常说的:"人活的是'被需要',不是血缘。"那些愿意操办葬礼、记得他喜欢白菊的人,用真心给了他最后一场"被需要"的体面。

风里又飘来桂香,楼下石凳上多了束带露珠的白菊。张叔走了,可他的温度还留在小区每寸空气里,留在每个记得他的人心里。