清晨的海风裹着咸湿的气息,站在码头望着翻涌的浪花,张阿姨攥着丈夫的骨灰盒,手指无意识地摩挲着盒身——她想让爱人最后归于这片他生前最爱的大海,但又忍不住犹豫:这样做会不会违法?

这样的困惑,不是张阿姨一个人的。近年来,随着“生态殡葬”理念被更多人接受,海撒骨灰成了不少家庭的选择——让逝者与自然相融,少了墓地的束缚,多了一份“归于天地”的浪漫。但这份浪漫的背后,藏着不少需要厘清的法律边界。

先说说最核心的问题:海里撒骨灰到底犯不犯法?答案是“分情况”。根据《殡葬管理条例》,骨灰的处理应当尊重逝者意愿,同时符合生态环境保护、公共秩序和公共利益的要求。换句话说,合法的海撒需要“正规”二字托底。如果你找的是民政部门认可的殡葬服务机构,提前向海事部门报备了海域和时间,用的是可降解的骨灰容器,那么这样的海撒是完全合法的——这也是目前最推荐的方式。但如果像张阿姨最初想的那样,悄悄带着骨灰盒去海边“偷偷撒”,麻烦可就来了:私自在航道、锚地或者海洋保护区撒骨灰,可能违反《海上交通安全法》,影响船舶航行安全;如果用了不可降解的容器,还可能触犯《海洋环境保护法》,造成海域污染。去年青岛就有一起案例,市民李先生私自带着父亲的骨灰去胶州湾撒放,结果因为误入禁航区被海事部门警告——原本的心意,差点变成“违法行为”。

再说说大家关心的“图片”问题。很多家庭会在海撒时拍几张照片留念,可这里面的“讲究”不少。首先是隐私边界:海撒现场往往有其他家庭参与,如果你不小心拍到了别人的骨灰容器或者亲属的面部特写,未经同意就发到社交平台,可能侵犯他人隐私权。去年杭州一位网友发了海撒现场的照片,里面清晰拍到了邻座老人的骨灰盒和家属的哭脸,结果被对方起诉“侵犯肖像权”,最后不仅删了照片,还赔了礼。其次是真实性要求:有些商家为了吸引客户,会PS虚假的海撒图片——比如用“蓝天碧海”的背景搭配假骨灰盒,谎称是“正规海撒”,这种行为涉嫌虚假宣传,已经违反了《广告法》。还有些人会发布“教你如何私自海撒”的图片教程,这种内容不仅误导他人,还可能传播违法方法,轻则被平台删除,重则面临行政处罚。

海撒的本质是“温柔的告别”,但这份温柔需要法律的“框架”来守护。如果你也有海撒的打算,不妨先做这几件事:先去当地民政部门咨询认可的海撒机构,问清楚流程和要求;提前和海事部门报备海域(一般机构会帮你办);选择可降解的骨灰袋(避免污染);拍照时注意避开他人,尽量拍风景或者自己家人的背影——毕竟,最珍贵的回忆,从来不是镜头里的“清晰”,而是藏在心底的“温热”。

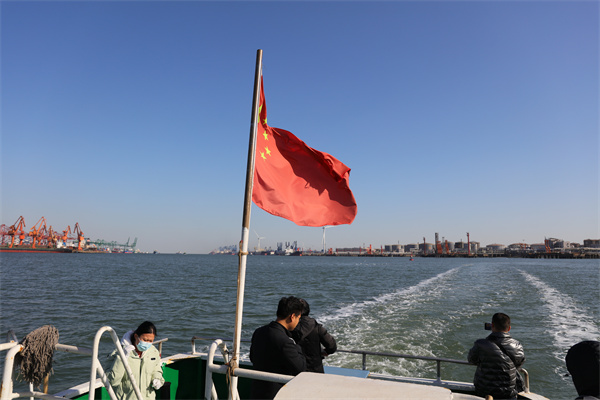

傍晚的码头,张阿姨跟着海撒机构的工作人员登上了船。当骨灰随着可降解袋沉入海面,浪花卷起细碎的泡沫,她掏出手机拍了一张照片:夕阳把海面染成金红色,远处的归鸟掠过天际,照片里没有骨灰盒,没有哭泣的脸,只有一片温柔的海——这是她给丈夫的“最后礼物”,也是一份“合法且安心”的告别。风里传来工作人员的声音:“阿姨,我们会把海撒的凭证寄给你。”她笑着点头,指尖轻轻碰了碰手机屏幕——原来,最圆满的告别,从来都是“心意”与“规矩”的并肩而行。